|

盧恩成校長 1980年、1991年、2006年、2011年 |

|

|

刊於1980年校刊

1980年7月12日

「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」

敬錄魯迅先生名句同學共勉 |

|

1991年葵涌校25周年 裘錦秋書院的二十五載感言

裘錦秋書院於一九六六年創校,迄今不覺已是二十五年光景,我在學校服務也踏進廿四載,回想起來眞是感慨多;正是:『寒來署往廿五載,春風化雨育英才』三十年前的新界,人口稀少,交通不便,没有市政建設,教育也不發達,學位奇缺,整個新界的中學不超過十五間,學生上學多數要長途跋涉到市區去,新界廣大土地都是農耕地,舊式市鎮祇能集中小量人口,工商業祇具雛形;當然没有區域市政局及市政設施,也没有裘錦秋書院的設立。六十年代初期,當新界開始發展新市鎮的時候,人口也漸漸增加起來,於是各種設施,尤其是中學學位便嚴重缺乏。

裘錦秋書院由邱德根先生於一九六六年創立於荃灣區,創校時條伴很差,經消不抗裕。所以設備也簡醇,但我們有一系有理想和有抱負的老師一同艱苦創業,努力經營,又得到校董會的支持,學校在一九七三年有了根本的轉變,學校成了區內受家長歡迎的學校之一。學生也多了很多,校董會爲求將學校辦得更好,一九七二年將學校轉爲私立不牟利中學,一九七三年接受政府按額資學校經歷了由發展至壯大,學生亦由四百多人增加至二千一百多人。

一九七〇年代開始,政府銳意發展新市鎮:人口大量遷徒入新界,形成學位需求急增,一九七五年校董會決定開辦元朗分校,一九七七年再開辦對屯門分校,爲新界區尤其是新市鎮的青少年提供了大量學位,多年來培養了不少人材。

校董會鑑於學校的發展必須建立自己的校舍,早於一九七五年便向政府中請撥地自建校舍,一九七八年三月獲得現址校舍的批地,並於一九七九年一月十三日,由前任港督麥理浩勛爵主持煲基儀式,盛況空前。建築工程隨即開始,由打樁至建成十一層校舍爲止祇用了一年半時間,一九八〇年十月一日正式搬進新校舍上課。揭開了裘錦秋書院發展新的一頁。

校舍第二期工程亦跟著展開,至一九八二年底建成,並於一九八三年六月廿四日由已故總督尤德爵士主持新校舍全面落成啓用儀式。新校舍耗資二千五百多萬元,除土地外,所有建築費用由校董會獨力承擔,校舍美輪美奐,設備一流,有課室42間,特別室16間,更有現代化設備的大禮堂、演講廳、圖書館、體育館及室內游泳池等。

當葵涌新校舍完全投入使用之後,校董會又爲了元朗及屯門分校的校舍興建而動腦筋,由一九八一年底起即為兩分校的校舍籌措而不斷的與教署當局接洽商議,終於在一九八四年十月得到政府撥出屯門31A地段作爲屯門新校校址,元期水牛嶺6區地段作爲元期校新校址,由校董會與政府以2:8分賬方式分擔建校費用。

由於兩校進展極不相同,屯門校舍地盆已進入打樁階段,預計一九九三年中應可落成使用。而元朗校舍地盆處在石灰岩地層之上,地下可能有溶洞存在而影響地上建築物安全。本來已做好地質勘探工程,結果還要再作更深入之探查,因而影響了整個籌劃建校的進度。一九九一年初與教育署長的一次座談中可能有突破性的進展,爲元校全體師生帶來新校的喜訊。

本校有廿五年歷史,由一九六九年有第一屆中五畢業生開始,至一九九一年第二十三屆止的廿三年中,本校中五畢業生人數計中五有4,319人,中七有501人合共 4,820人,而元朗校有中五畢業生1,944人,屯門校有1,590人,三校歷年畢業生合共8,354人,學生分佈本港及世界各地,或在各行各業裏盡顯風騷,服務社會。校友在母校受教育多年,在老師的循循善誘底下,可謂春風化雨,都能蔚然成才。校友中更不乏是社會中的棟樑,工商界中的翹楚。

本校近一百位教職員中,有44位是服務十年以上;教師的穩定和競業樂業精神,是學校最寶貴的資產。教師的工作好像蠟燭一樣;燃燒自己,照亮別人。教師的心境常常是:我快樂,因爲我給予。教師又常常有強烈的失敗感:就是當他們不能夠把頑劣的學生改造成材的時候。但老師們還是一年復一年地:「該人不倦成俊業,繼往開來拓新途」。 |

|

刊於三十五周年校慶特刊(2011年)

轉眼間裘錦秋中學(元朗)已創辦三十五年,從昔日元朗裘錦秋書院到今天已經有著非常巨大的變化。光輝三十五載的背後,其實滲透了許多人多年來的辛勤和汗水,其中盧恩成校董及林沛德校重對我校的頁獻和付出尤為車要。

1975年,校董會以元朗遠東發展大廈作為校址,創辦元朗裘錦秋書院,屬私校形式營辦,當時校舎設施不太理想,學校整體設計,都由盧校董構思策畫。盧校董說:「在校舍間隔方面,由於樓宇結構關係,只有兩個課室是長方型,其他課室則是梯型及扇型。學校是沒有正門的,師生要由後樓梯上落進出,這是難以想像的,後來我向校方爭取,打通一個舖位,加建一道樓梯直上學校,學校オ正式有一道正門。」建校不易,要在面積狹小的空間教學更不易,由於學校面積有限,體育課需要到元朗邨足球場上課。當時聘請的老師,大多來自市區,往返交通不方便,學校再於同一座大廈4樓增設教職員宿舍,逾10位教師入住,有助同事間建立情誼。經過校董會及各老師的努力,學校進入了新一個年代,70年代中開始正式進入「九年免費教育」年代,學校轉型成為不牟利按額資助中學,接受教育署向初中買位。政策實施初期,由於津貼只限於初中教師,資源有限之下,那時的教師只能8折支薪,再由80年代初,學校正式轉變為津貼中學,至90年代中期,學校才有了正式的校舍,就是現今的校舍。

盧校董認為,來到新校舎年代,學校發展迅速,除了有一個良好校舍,一眾優秀教師的努力和師生關係融洽等因素外,林沛德校長及潘步釗校長的英明帶領也不可忽略,特別是林校長多年來嚴謹認真的作風,為本校發展打下堅實的基礎,得到社區、家長和教育局官員的肯定。

近十年教育改革頻繁,步伐急速,學校面對不少新挑戰。盧校董認為,就語言政策為例,他相信學生具備兩文三語均衡發展是應該的,但當局不應偏重標榜英文較為重要,事實上,世界各地也愈來愈多人學習中文及普通話。另一方面,盧校董深感教師同時要處理教務、學生個人成長及複雜的家庭問題,在工作上面對不少壓力。盧校董不認為天水圍區的家庭問題特別嚴重,只要善用愛心,多表達對學生的關愛,這是學與教最大的推動力,困難定能克服過來的。

盧校董一直關注中華文化的推廣及國內教育發展情況,他深信「知識可以改變命運」,要國家富強,教育普及化是重要的一環。中國現為全球最強經濟體系之一,他很希望能教育好下一代,作為中國人需要認識祖國,懐抱祖國、放眼世界!盧校董很欣賞國內學生勤奮向學的特質,很希望裘錦秋中學同學們都具備這種特質,更期望年青一代多關心香港和國家的發展,主動爭取更多機會認識國家,將來投身國家建設,貢獻社會。盧校董特別一提本校蔡玉寧老師,透過不同的渠道辦法,向莘莘學子展示國家航天科技發展,對於蔡老師那份熱心,盧校董表示十分欣賞。他期望學校本著校訓「自強不息」的精冲,不斷進步。

盧校董也祝願各位同學:二,照亮他人;人活著,應該讓別人因為有你活著:二, |

|

陸汝川校長 1983年、1984年 |

|||

|

刊於1983年校刊

當我們看見鳳凰木上的鮮紅花球隨風飄落的時候,我們就知道:老師們一年的教學生涯和同學們一年的學習生活快結束了。我們會問:「回顧我們一年來的工作成果,能否如火鳳凰般燦爛呢?」認真的總結有助我們計劃明年的工作——這正是細細回顧的時候了。校刊,也許是我們的小小總結書;因爲它滿載着、洋溢着師生們一同耕耘、一同播種、一同除草、一同荷鋤輕唱農家樂的生活片斷。

在元朗雞地上,一座高聳入雲的商住兩用大厦底部,既沒有球塲,又沒有足夠遊樂空間,沒有標準特别室,更談不上禮堂設備,只有三尖八角課室的三層樓宇——這就是我們的校舍了。那裏,容納着千多個求學的青少年,幾十個熱誠的教育工作者。

誠然這是一所政府承認的津貼中學,可是它的校舍比一些私校還不如!然而,狹窄的環境到底未能挫敗我們的教學熱誠。只是,我們慨嘆:「苹羊學子何罪?他們為何如此不公平地接受設備不完整的五年津貼中學教育?何年、何月,他們才可以正常地,名實相符地享受愉快的學校生活呢?」

環境儘管是如此惡劣,九年來我們都是這樣熬過,教育下一代的担子還是要肩負下去。就讓今年的活動剪影一幅幅地譜寫在校刊内,作爲一點點的總結吧 |

||

|

刊於1984年校刊

甚麼叫做「資訊時代」?這個題目非常廣泛,非三言兩語所能解釋,但從我們的生活例子上,也許會略知一二。我們每天晚上觀看電視節目、收聽電台的音樂、利用「提款咭」處理銀行帳目、透過電話服務與朋友聯絡、利用教育電視進行學習、使用電腦作爲教學工具等,都是涉及資訊處理的過程。也就是說,我們生活在「資訊時代」。

究竟生活在「資訊時代」有甚麼不同呢?這個問題,也不是一篇文章所能解答的,但我們可以分析「資訊處理」的特點。「資訊處理」的特點,就是利用工具,特別是視聽、文件處理器材來進行活動。 以教學為例,圖像或簡短字句便是學習的工具,學生透過影像、圖像、短句的變化來吸收知識,這樣的過程,令學生缺乏閱讀文字、理解和思考的訓練,變成只吸收而沒有創新的「怪物」。

文字的閱讀非常重要,因爲學生可以透遇問讀,加强理解、分析和思考的能力,然後透過寫作,把這些能力提高和固化。校方就是爲了這個目的而編輯校刊,希望各同學多問讀冽人的文章,更希望各同學在閱讀之餘,也提起筆來,在這塊園地上耕耘。 願大家努力預防「學習偏食症」 |

||

|

林沛德校長 1985年、2001年、2006年 |

|

||

|

刊於10周年校刊(1985年)

自一九七五年九月校董會開辦元朗裘錦秋英文書院以來,至今已整整十年了。十年來,我校在發展的過程中雖然遇到不少的困難和障碍,但在校董會的領導、校長和全體老師的努力下,憑着校訓「自強不息」的精神,這些困難都迎刃而解。十年來,我們為社會培養了近千名中學畢業生,對新界的教育事業作出了一定的貢獻。 建校初期,我校是一所私立不年利中學。雖然籌辦過程只有短短幾個月,但開辦的第一年就有二十四班,三十多位教師及壹仟壹佰多名學生。學校雖然沒有獨立校舍,沒有操場,也沒有禮堂,但一群教師懷着滿腔的教學熱忱,以校為家,辛勤地進行教學工作。

一九七九年九月,我校獲教署邀請參加政府分三期轉為完全津貼中學的計劃,一九八二年九月,我校正式轉為津貼中學,自此進入了一個嶄新的階段。由於政府的全面資助,學校獲得較大的資源,教師的質素及教學設施方面都有更進一步的改善,唯一美中不足的,就是我們仍然沒有一所獨立的校舍。這個問題遲遲未解決,為我們的教育工作帶來極大的困難,也直接影響我校學生身心的發展。

一直以來,校董會為籌建獨立校舍,多次向政府申請撥地建校,但發展十分緩慢。一九八四年,校含問題出現了一線曙光——政府原則上同意在八六年,撥地與我校。這個消息有如一支強心針,令全校師生興奮萬分。雖然撥款資助計劃仍有待政府研究批準,但在建校問題上總算有了好的開始,我們熱切期望政府早日作出明智決定,使我校建校問題能盡早解決。

十年來,在沒有校舍的惡劣環境下,全體教職員憑着對教育下一代的熱切之心和自強不息的精神,默默地耕耘,有一分熱,發一分光;將來,就是有了新校舍,教學設備,教學環境有更大的改善,我們仍然要靠這種精神。特別是在九十年代的今天,香港的前途問題巴獲妥善解決,香港卽將進入「港人治港」的年代,作為教育青少年、培養社會棟樑的陣地的學校,更是義不容辭地擔負起積極培養治港人才的使命。我期望通過全體教職員的努力,在不遠的將來,為社會培養出更多有責任感,有知識和有健全體魄的青年人。 |

|

|

|

刊於二十五周年校慶特刊(2001年)

每當我想起「天行健,君子以自強不息」這句出自易經的話時,心裡總不能平靜,腦海裡就會湧現出一幕一幕令人難忘的往事。二十五年,在人類漫長的歷史上,可算是微不足道,但對元朗裘錦秋中學來說,就印証了一段不算太短的歷程,孟子說過:「君子有三樂」,其中一樂就是「得天下之英才而育之」。的而且確在三十年的教學生涯中,我是深深感受到作育英才的快樂與滿足感,但無可否認,其中也有失落和艱難的日子。

昔日的改革 我是1984年到元朗裘錦秋中學當第三任校長的,那時我們的學校仍然在元朗大馬路的舊校舍,全校二十六班分為上、下午班上課,沒有禮堂和操場的日子,要租借其它場地舉行開學禮及課外活動,發學環境很不理想,困難不少。

在那些日子裡,可幸我們有一批有教學熱忱,關心學生,默默耕耘的老師,他們以極大的毅力,樂觀而創新的精神挑戰面對的困難。很多現時提出的發育改革,我們在八十年代中期已經推行了,例如,我們是最早在校內開設獨立公民發育科的學校之一,早在86年便在學校行政方面推行電腦編印成績表、並以電腦處理學生考勤紀錄及功過紀錄、圖書館書籍登記紀錄等;同年,更提出學生要愉快學習,從而在中文、英文、數學三科推行以學生為本的課程改革,並在世界歷史科開始推行母語教學。所有這些改革,使學校在困難時期能繼續肩負教育的使命,向前發展。

九四年七月,可以說是我校歷史上一個重要的里程碑,我們搬入了天水圍新校舍,它鄰近中央公園和運動場,環境優美,交通方便,是極理想的學習場所。 參觀過校舍的友人對我說:「新舊校舍真有天淵之別啊!」遷校以來,學校氣氛煥然一新,學生質素不斷提升,師生關係融洽,教學相長,校園生活多姿多彩,學生對學校的歸屬感不斷加強,社區人士對學校的支持目增,令我們感到十分鼓舞。

教與學新文化 六年來,為了使學校真正成為學生樂於學習的園地,我們大力改善校園設施,計有在全校各室及禮堂裝置冷氣設施,課室內安裝電腦、電視機、大屏幕及視聽教材,多媒體發室的開放及今年才落成的「英語自學中心」,加上內聯網的建立,為發與學提供了極大的方便,學習變得更有樂趣了。不過,我們都知道教學設施是硬件,教師才是最重要的資源,我們的老師有豐富的發學及行政經驗,懷著對學校的深厚感情,以認真的態度,積極投入提商發學素質的工作中,幾年來,通過實行集體備課,同併互相觀摩發學,倡導進修,開辦各類型的安亂科技培訓班,加強了老師之間的交流,「上好每一節課」、「重視發學效能」是我們今年的工作重點,我們希望通過不斷努力,逐步把現時發學以發師單向知識的傳授,變成致師啟發學生,培養自學、尋真知的學習風氣。

學生為本,盡顯才華 課堂並不是學生學習的唯一地方,課堂以外,還有廣闊的天地,作為學生學習的第二課堂,如多姿多彩的課外活動、社會服務、戶外考察、領袖培訓⋯⋯等,都是孕育學生成長的良好的士壞。我一直深信,學校是孩子們發展潛能,自我成長的地方,我們珍惜每一個孩子的才華,願意提供一切力所能及的機會去誘發他們的潛能。 過去幾年,學校一直極力開發資源去發展體育、藝術和實用科目的活動。因為藝術教育可以陶治性情,養成美的情操和高雅的品味,而實用科目著重思維和創意的訓練,讓學生從中得到不少的樂趣和滿足感。看到成立短短四年的舞蹈組連續三年取得本區舞蹈賽的金獎及全港舞蹈比賽的大獎,目睹學生參加體育比賽一年比一年自信,成績一年比一年優越,而實用科目的同學第一次參賽就取得優異的成績時,內心的喜悦真是非筆墨所能形容。

擴闊視野、回饋社群 隨著資訊科技的發展,人際關係的疏離,物質生活逐步凌駕人的精神生活,再一次使到德育和公民教育上昇到一個更重要的地位。過去二十五年,我校一直重視公民教育,強調要培養學生做一個良好的公民,由開校初期我們堅持學生自行清潔課室的制度,一直維持至今。公民教育經歷兩個階段,九十年代初期以前以關心社會為主,我們每年均舉行各類型的社會服務、老人服務、社會考察,加強學生與社會的聯緊,從而回饋社會,服務人群。第二階段的重心是認識祖國,因為回歸以後我們感到學生的民族意識十分薄弱,遂透過利用不同的社會資源,組織與內地的學生交流活動,去年適逢國慶五十週年,我們組織了一百多位學生、十多名老師到內地進行少數民族、教育、舞蹈、科學和體育六個範疇的考察,大大擴闊了師生的視野。最值得我欣慰的是在今年慶祝銀禧校慶的時候,得到校友、家長和全體師生的支持,籌款二十萬元,在謂關地區興建香港裘錦秋中學校友陽山小學。這一個活動印証了師生「有一分熱,發一分光」、「用生命燃點生命」的可貴行為。

千禧的祝願 二十一世紀是資訊瞬息萬變的時代,是知識經濟的時代,培養一批「樂於學習,善於溝通,勇於承擔,敢於創新」的體藝兼備,情智並重的人材,是新時代賦與我們的使命,學校要成為一個讓師生都能終生學習的、開放的、進取的、充滿愛心的校園,讓每一個孩子都能有展現才華的機會,讓每一位老師都能愉快地學習和工作,有充是的時間去觸摸孩子的心靈,去燃點他們的好奇心和求知慾,並和孩子們一起成長,這是我衷心的祝願。我們知道前面的道路不是一帆風順,但我深信「世上無難事,只怕有心人」,只要我們滿懷對教育的熱忱,對孩子的愛心,沿著自強不息的路走下去,這個目標一定能達到。 |

|

|

|

刊於三十五周年校慶特刊(2011年)

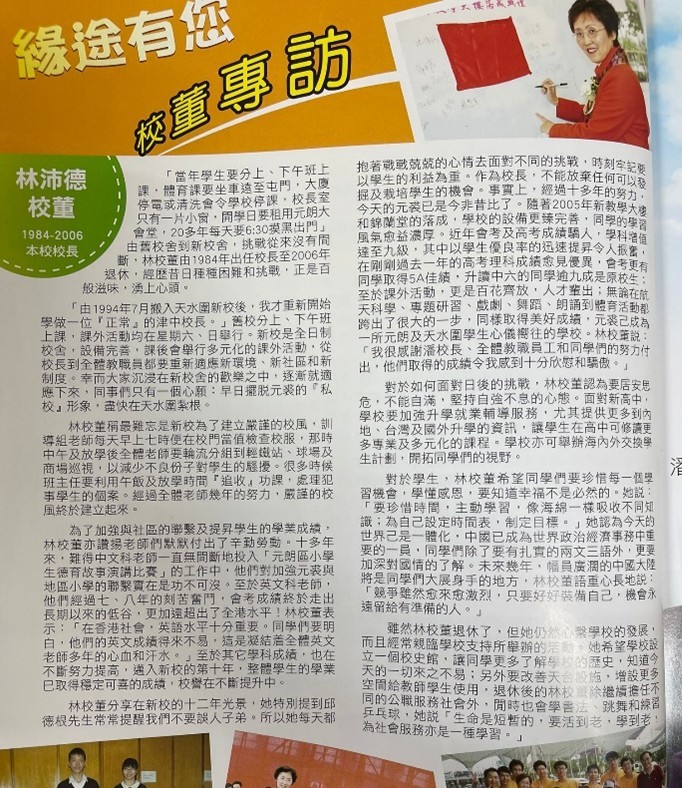

「當年學生要分上、下午班上課,體育課要坐車遠至屯門,大廈停電或清洗會令學校停課,校長室只有一片小窗,開學日要租用元朗大會堂,20多年每天要6:30摸黑出門」由舊校舍到新校舍,挑戰從來沒有間斷,林校董由1984年出任校長至2006年退休,經歷昔日種種困難和挑戰,正是百般滋味,湧上心頭。

「由1994年7月搬入天水圍新校後,我才重新開始學做一位『正常』的津中校長。」舊校分上、下午班上課,課外活動均在星期六、日舉行。新校是全日制校舍,設備完善,課後會舉行多元化的課外活動,從校長到全體教職員都要重新適應新環境、新社區和新制度。幸而大家沉浸在新校舍的歡樂之中,逐漸就適應下來,同事們只有一個心願:早日擺脫元裘的『私校』形象,盡快在天水圍紮根。

林校董稱最難忘是新校為了建立嚴謹的校風,訓導組老師每天早上七時便在校門當值檢查校服,那時中午及放學後全體老師要輪流分組到輕鐵站、球場及商場巡視,以減少不良份子對學生的騷擾。很多時候班主任要利用午飯及放學時間『追收』功課,處理犯事學生的個案。經過全體老師幾年的努力,嚴謹的校風終於建立起來。 為了加強與社區的聯繫及提昇學生的學業成績,林校董亦讚揚老師們默默付出了辛勤勞動。十多年來,難得中文科老師一直無間斷地投入「元朗區小學生德育故事演講比賽」的工作中,他們對加強元裘與地區小學的聯繫實在是功不可沒。至於英文科老師,他們經過七、八年的刻苦奮鬥,會考成績終於走出長期以來的低谷,更加遠超出了全港水平!林校董表示:「在香港社會,英語水平十分重要。同學們要明白,他們的英文成績得來不易,這是凝結着全體英文老師多年的心血和汗水。」至於其它學科成績,也在不斷努力提高,邁入新校的第十年,整體學生的學業已取得穩定可喜的成績,校譽在不斷提升中。

林校董分享在新校的十二年光景,她特別提到邱德根先生常常提醒我們不要誤人子弟。所以她每天都抱著戰戰兢兢的心情奏真對不同與挑戰,時刻空記要以學生的利益為重。作奉校長:杰熊放棄任何可以發掘及栽培學生的機會。事實上,經過十多年的努力,今天的元裘已是今非昔比了。随著2005年新教學大樓和錦蘭堂的落成,學校的設備更臻完善,同學的學習風氣愈益濃厚。近年拿考及高考成績驕合,學科增值達至九級,其中以學生優良率的迅速提昇令人振奮,在剛剛過去一年的高考理科成績愈見優異,會考更有同學取得5A佳績,升讀中六的同學逾九成是原校生;至於課外活動,更是百花齊放,人才輩出;無論在航天科學、專題研習、戲劇、舞蹈、閉誦到體育活動都跨出了很大的一步,同樣取得美好成績,元裘已成為一所元朗及天水圍學生心儀嚮往的學校。

林校董說:「我很感謝潘校長、全體教職員工和同學們的努力付出,他們取得的成績令我感到十分欣感和驕傲。」對於如何面對日後的挑戰,林校董認為要居安思危,不能自滿,堅持自強不息的心態。面對新高中,學校要加強升學就業輔導服務,尤其提供更多到內地、台灣及國外升學的資訊,讓學生在高中可修讀更多專業及多元化的課程。學校亦可舉辦海內外交換學生計劃,開拓同學們的視野。

對於學生,林校董希望同學們要珍惜每一個學習機會,學懂感恩,要知道幸福不是必然的。她說: 「要珍惜時間,主動學習,像海綿一樣吸收不同知識;為自己設定時間表,制定目標。」她認為今天的世界己是一體化,中國已成為世界政治經濟事務中重要的一員,同學們除了要有扎實的兩文三語外,更要加深對國情的了解。未來幾年,幅員廣濶的中國大陸將是同學們大展身手的地方,林校董語重心長地說:「競爭雖然愈來愈激烈,只要好好裝備自己,機會永遠留給有準備的人。」

雖然林校董退休了,但她仍然心繫學校的發展,而且經常親臨學校支持所舉辦的活動。她希望學校設辛一個校史館,讓同學更多了解學校的歷史,知道今天的一切來之不易;另外要改善天合設施,增設更多容開給教師學生使用,退休後的林校董除繼續擔任不同的公職服務社會外,閒時也會學書法、跳舞和練習五兵球。她說「生命是短暫的,要暑到老,學到老:為社會服務亦是一種學習。

|

|

|